宮台真司さんがブログ内で批評している映画・映像作品まとめ

今回は、社会学者・映画批評家の宮台真司さんが、ブログ『MIYADAI.com Blog』内 で批評している映画・映像作品のまとめとなります。

まとめでは批評作品とブログからの引用文の紹介をしています。

宮台真司さんがブログ内で批評している映画・映像作品

園子温『ヒミズ』、塚本晋也『KOTOKO』

園作品は、日常の空虚を見て見ない振りをし続ける自己欺瞞--多くの場合は父のモチーフに象徴される--を軽侮し、観客に不快な思いをさせる。塚本作品は、自己解放を敢えて忘れた振りをして瀰漫的な快楽に耽る自己欺瞞を軽侮し、観客に不快な思いをさせる

富田克也『国道20号線』

国道20号線沿線が舞台。国道沿線を、カラオケBOX、パチンコ店、消費者金融のATM、ドンキホーテの看板が埋め尽くす。夜になると安っぽいネオンたちが不夜城を形作る。辛うじて方言が場所性を示すだけ。それ以外、地方都市の風景には如何なる場所性も存在しない。

『国道20号線』には古き良き時代がある。まだ地元の不良少年たちがつるむことができた時代。それも地域のヤクザな大人たちにケツ持ちしてもらえた時代。だから、映画が酷薄な現実を描いていながらも、私には、「パラダイス感」や「居場所感」が感じられるのである。

松本大洋(原作)、マイケル・アリアス(監督)『鉄コン筋クリート』

町は建物の集合体ではない。かつて町は「自立的相互扶助」のネットワーク。パトリ度が高かった。今の町は「市場&行政的サービス」のネットワーク。「善意&自発性」が「役割&マニュアル」に置換され、人が入替可能になる。その程度に応じてパトリ度が下がる。

いよいよ1月28日思想塾公開イベントが迫ってきました。重要参考資料をアップします! - MIYADAI.com Blog

円谷プロダクション(制作)『怪奇大作戦』

昭和のコミュニケーションや表現が濃密だったのは、当時の人に、今よりも豊かなコミュニケーション能力や表現能力が宿ったからではない。濃密なコミュニケーションや表現を可能にする社会的文脈があったのだ。

『怪奇大作戦』について長い原稿を書きました(ピースボート船上で一気に書き上げました) - MIYADAI.com Blog

若松孝二『理由なき暴行』

「どこかに行けそうで、どこにも行けない」のモチーフは、『理由なき暴行』の前年公開された『略称・連続射殺魔』『ゆけゆけ二度目の処女』以降、若松と足立正生のコラボレーションで反復される。彼ら自身は「風景映画」「風景論の映画」と呼んでいた。

ここで言う「風景」は、第一に、都市化と郊外化で全国どこも同じ風景になるという意味での風景。第二に、ディスカバージャパン的な「絵葉書」のような風景。いずれの場合も、コンビニエント化と機能主義化のせいで、場所も人間も入替え可能になることを示す。

『理由なき暴行』は違う。アノミーは、「システムの外」への信奉が結局は虚構であり、「内」も「外」も全てシステムの生成物であることに、結びつけられる。「番外地」(番地なき場所)も結局、「番地」制定権力が作るもの。「網走番外地」は「江ノ島」に過ぎない。

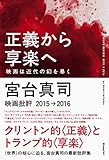

宮台真司さんの映画批評をもっと読むには

宮台真司さんの映画批評をもっと読みたい場合には、次のような宮台真司さんの映画批評の書籍がおすすめ。